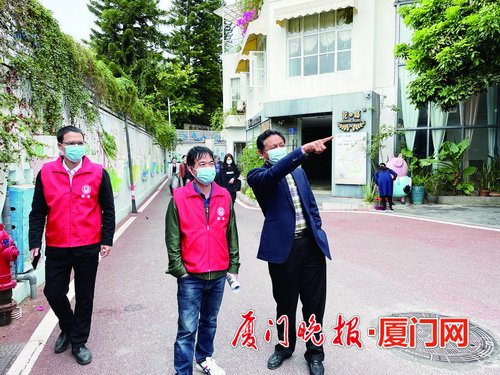

-苏长海(右一)和社区志愿者畅谈溪头下的巨变。

-上世纪70年代,苏长海(右一)开着推土机平整土地。受访者供图

71岁的苏长海是环岛路溪头下居民、原党支部书记,曾经作为民兵连长守护着这片海滩。近日,他翻阅着一张张老照片,向记者讲述了厦门经济特区建设以来溪头下发生的变化:这处昔日的海防前线如今是婚纱摄影胜地;雨天泥泞的小路,成了有花有草有造景的网红打卡之路……

“以前就想着能和城里人一样,出门有车坐,家门口就有商店,这些早就实现了。如今,溪头下的地理环境、居民的精神面貌、生产生活方式都发生了翻天覆地的变化,这是大家以前想都不敢想的。”苏长海说,厦门经济特区建设以来,他在溪头下第一个办起了工厂,第一个用砖建起了楼房,第一个租房给民宿业者……他参与见证了溪头下的发展和时代的变化,也在这个过程中通过个人奋斗,过上了越来越红火的日子。

借钱买下小厂房 筑巢引凤开起村里第一家工厂

苏长海回忆,改革开放初期,农村实行家庭联产承包责任制,村集体有一些原生产队闲置的仓库、猪圈、蘑菇房、农具修理厂等。“在五通、钟宅等地方,这类集体财产进行了拍卖,不少人开始创业。我觉得这是个机会,就先把它们买了下来。”

但是买房并不容易,蘑菇房和农具修理厂加起来要近两万元。钱从哪里来?他把家里的自行车、缝纫机都卖了,还找朋友借了钱,向银行贷了款。当时家人和外人都不理解,但是他想“特区要发展,那就得筑巢引凤,凤还没来,我先多筑巢”。

接下来的几年里,一家人过得很辛苦。每天天还没亮就起床干活,种水稻、果蔬,养鸡养猪,努力还债和讨生活,有时候一天只能睡3个小时。

苏长海一家的生活在上世纪80年代中后期发生了转折。他以自己的老房子入股,与合作伙伴在村里开办起了第一家工厂——针织厂。接着,农具修理厂开起了木线厂,蘑菇房变成了电池厂的配件厂。村庄也从原来的农业生产方式向工业生产转变。

村里陆陆续续建起了快餐盒厂、胶木厂……不少农民放下锄头,走进工厂,从原来的靠天吃饭,变成了有固定收益,收入翻了一番。

民宿摄影机构纷纷进驻 文艺村走上旅游发展之路

苏长海回忆,以前村民们出行靠走路、骑自行车。上世纪90年代,村里迎来了一系列可喜的变化:家门口通了公交车,环岛路建设带来了出行的便捷和环境的改善;1998年溪头下建设治安安全文明村,村里的羊肠小道也变成了可通行汽车的水泥路。

变化意味着商机。环岛路一带的旅游业逐步发展起来。几名年轻人找到苏长海,租下他的房子,打造了溪头下的第一家民宿。蘑菇房也从工厂变成了民宿、餐馆。苏长海说:“房子的价值一下子提高了,有人帮我们重新装修,栽花种树,环境大变样,我们还有了稳定的房租收入。”

在溪头下,民宿接二连三地开了起来。一些摄影业者看中了这块宝地,纷纷进驻,积极参与这里的环境优化。近年来,在思明区委区政府、滨海街道的牵头下,溪头下进行了改造提升,成为如今“中国最浪漫婚纱摄影村”。苏长海也在自家外墙画上了彩绘图案,曾经的农村民房也变得文艺清新,溪头下走上了旅游发展之路,居民的日子越过越红火。

苏长海带着记者行走在浪漫的街巷中,感慨地说道:“上世纪80年代,我家建房子的时候,周围不是杂草就是残垣断壁。如今溪头下有48家民宿和90多家摄影机构,还有许多商店、餐馆。居民出门有车坐、出门有商店的梦想早已实现,现在别人都羡慕我们呢。”

(厦门晚报 记者 戴懿)

(原标题:环岛路溪头下居民讲述昔日海防前线蝶变为“最浪漫婚纱摄影村”的发展故事)

null

网友评论

共有条评论, 人参与